- Alexander

- 15 décembre 2023

La liberté s’arrête là où commence le préjudice

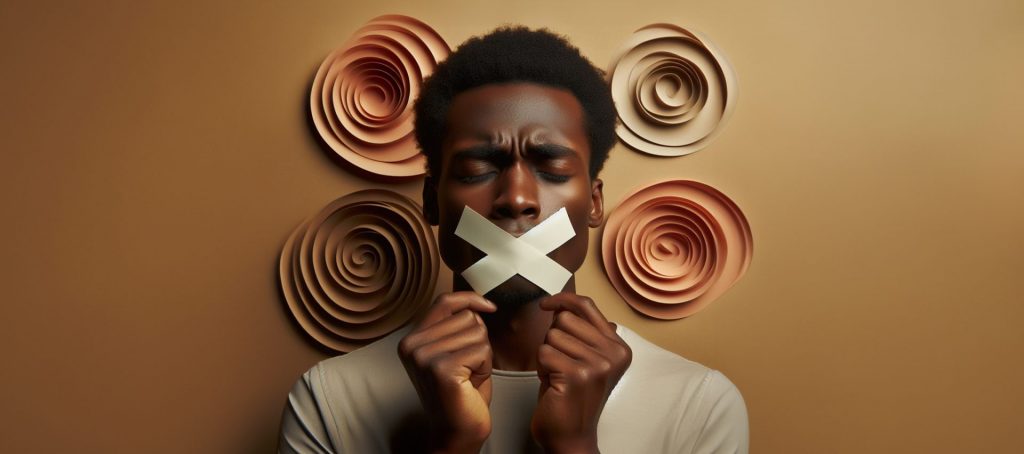

Dans une société animée par des principes démocratiques, la liberté d’expression se dresse comme un pilier purement essentiel, offrant à chacun la possibilité d’émettre des opinions, des idées, des convictions librement, sans redouter la censure ou d’éventuelles représailles. Cela dit, cette liberté n’est pas sans limites, elle s’accompagne d’une responsabilité de ne pas empiéter sur les droits et la dignité d’autrui. Pour encadrer ce principe, la loi sanctionne les discours diffamatoires ou haineux.

Reste la question fondamentale : où se situe le seuil qui sépare la liberté de s’exprimer du devoir de respecter l’autre ? Comment évaluer quand une opinion passe du domaine du légitime à celui du préjudiciable ? Dans notre quête de coexistence pacifique, quelles attitudes adopter pour échanger avec ceux dont les perspectives diffèrent des nôtres sans tomber dans l’hostilité ou le dédain ?

Entre protection et limite

Les interrogations sur la portée de la liberté d’expression occupent une place centrale dans l’espace public, plus encore à l’ère numérique où les réseaux sociaux permettent à tout individu de diffuser librement ses pensées, mais également d’être exposé à des opinions contrastées, parfois même antagonistes. Que ce soit dans l’intimité du foyer ou lors d’une séance de navigation virtuelle, la formule « on ne peut plus rien dire » est fréquemment invoquée. La validité de cette affirmation sera explorée ultérieurement, penchons-nous d’abord sur sa signification intrinsèque et les interrogations qu’elle suscite. Par ces mots, des personnes expriment leur frustration vis-à-vis d’un système ou d’autrui qui, selon elles, brimerait leur liberté de parole, qu’il s’agisse d’une plaisanterie ou d’un message porté sur une pancarte lors d’une manifestation. Les cas de figures de personnalités publiques prises dans le tourbillon médiatique après avoir prononcé des paroles jugées « choquantes » ou « offensantes » ne manquent pas, des propos souvent qualifiés par des suffixes tels que « phobe » ou « iste ».

Le débat sur la liberté d’expression se fait alors entendre, un principe perçu comme essentiel, voire vital, pour une large part des Français, à juste titre. Pour aborder cette discussion avec une approche critique, interrogeons-nous. La possibilité d’exprimer publiquement de la haine heurte-t-elle la liberté de ceux qu’elle vise, en générant assez de crainte pour les réduire au silence ou les pousser à se dissimuler, entravant ainsi leur propre liberté d’expression et de vie ? Les restrictions appliquées à la parole dans l’espace public trouvent-elles un écho dans la sphère privée ? Si l’on partage un humour ou des idées jugés haineux par la loi mais acceptés par notre entourage avec ce dernier, y a-t-il vraiment risque de sanction ? Si la réponse est négative, restreindre l’expression de certains propos sur la place publique affecte-t-il réellement notre liberté personnelle ? Concernant les réseaux sociaux, dirigés par des entreprises privées, leurs propriétaires n’auraient-ils pas le droit de réguler les propos tenus, comme chacun peut réguler les échanges au sein de son domicile ?

De multiples autres interrogations pourraient être soulevées, et d’autres seront proposées plus loin, mais les questions soulevées ici devraient déjà éveiller l’esprit critique, apparaissant comme essentielles face à cette inquiétude croissante, relayée par les médias et sur internet, quant à une supposée érosion de la liberté d’expression.

Et si c’était nécessaire ?

Il existe une perspective selon laquelle la propagation de théories erronées, surtout lorsqu’elles ont des implications sérieuses, ne tombe pas sous le coup de la liberté d’expression, justifiant ainsi leur interdiction sur les réseaux sociaux ou à la télévision, non pas en vertu de la loi, mais par l’action des réglementations internes des plateformes. Cela amène également à considérer la question de l’apologie, que ce soit en faveur du terrorisme ou d’autres crimes. Les prises de position dans ces cas semblent plus aisément reconnaissables comme nuisibles que d’autres. Cependant, en nous appuyant sur ce constat, nous pourrions discuter de la question plus calmement, nous concentrant moins sur la personne émettant les propos et davantage sur les éventuelles répercussions de ceux-ci.

La diffamation est interdite car elle porte préjudice à la réputation d’autrui, un principe largement accepté même parmi les ardents défenseurs d’une liberté d’expression illimitée. Mais là aussi, le débat se complexifie. Pour certains, le négationnisme de la Shoah pourrait être perçu, entre autres, comme une diffamation envers les victimes de ce crime contre l’humanité. D’aucuns pourraient aussi estimer que prétendre que « l’homosexualité n’est pas naturelle » constitue une forme de diffamation envers les personnes homosexuelles. Evidemment, cette liste d’exemples pourrait s’étendre longuement. Néanmoins, j’espère que ces quelques cas suffiront à stimuler la réflexion parmi vous, chers lecteurs et lectrices, car la recrudescence de ces inquiétudes dans nos sociétés occidentales mérite toute notre attention.

Et, d’ailleurs, est-ce réellement grave ?

Dans ce chapitre, je vais mettre de côté l’idée d’une attaque gouvernementale contre la liberté d’expression pour me concentrer sur ces éclats d’indignation en ligne émanant de divers individus exprimant leur irritation ou leur blessure face à des propos inacceptables à leurs yeux. N’oublions pas que la liberté d’expression est universelle – ces personnes sont également dans leur droit – et que cela comprend la possibilité de critiquer, justement ou non, les dires des autres. C’est là où l’on devine une certaine ironie chez certains critiques de ces plaintes : ils reprochent à d’autres de s’exprimer, tout en clamant défendre la liberté d’expression, un paradoxe souvent ignoré. Cette réflexion pourrait ainsi nous conduire à nous demander si les lois restreignant la haine dans l’espace public ne contribueraient pas, du moins dans une perspective philosophique, à octroyer aux cibles de cette hostilité une plus grande liberté de parole, qui n’aurait pas besoin de limites, ne nuisant à personne.

L’univers des réseaux sociaux est tentaculaire mais aussi, et surtout, virtuel. Certains pourraient soutenir que cela relativise la gravité du préjudice réel subi par ceux confrontés à la haine en ligne, une discussion sans fin car la sensibilité de chacun aux opinions d’autrui est unique et doit être respectée. Pourtant, si nous approfondissons la réflexion, pouvons-nous réellement admettre que l’avis de ces internautes, mentionnés plus haut, capables certes de créer une onde de choc visant des institutions (telles que des labels musicaux ou des plateformes de streaming diffusant des spectacles), possède la force de museler des communautés entières uniquement par leur volume de publications ? De même, croyez-vous que ces milliers de messages sur la toile aient autant d’impact que la présence répétée de quelques individus exprimant leur animosité à la télévision, un phénomène qui pourrait s’accroître si les restrictions sur la liberté d’expression étaient abolies ?

Alors, avons-nous moins de liberté d’expression ?

« C’était mieux avant », maxime trop souvent répétée, suggère que notre liberté actuelle d’exprimer nos pensées serait davantage restreinte qu’autrefois, bien que cette affirmation ne s’appuie sur aucune preuve tangible. Pourtant, mis à part un cas que je développerai plus loin, cette idée ne se vérifie pas. À l’heure actuelle, les moyens de s’exprimer sont plus nombreux, en partie grâce aux réseaux sociaux, et notre capacité à être entendus, y compris par les autorités en cas de préjudice, s’est accrue. Coluche, souvent cité pour valider cette hypothèse de restriction, fut pourtant renvoyé de plusieurs stations de radio pour ses propos et objets de vives réactions du public face à certaines de ses blagues parfois osées. La nostalgie trahit parfois ceux qui, constatant la diffusion de films anciens comme « Les Visiteurs » sur les principales chaînes, prétendent que « ce genre de film ne passerait plus aujourd’hui » à cause de scènes jugées comme potentiellement choquantes, ignorant l’évidence de la diffusion elle-même.

Concernant l’exception évoquée, il s’agit de l’apologie de la pédocriminalité. Des archives d’émissions télévisées d’avant le 21e siècle ont été réexposées, soulignant ce que la télévision autorisait par le passé. Ces révélations ont suscité l’indignation générale, mais nombreux sont ceux qui n’ont pas saisi qu’en condamnant ces actes, ils reconnaissent implicitement certains changements positifs – là où d’autres, dans un autre contexte, pourraient y voir une restriction de la liberté d’expression. Un tel changement d’attitude face à la pédocriminalité est de nos jours non seulement incontestable mais souhaitable, et sur ce point, mon opinion est résolument claire : il s’agit d’une avancée significative pour notre société.

Un petit mot de fin

Explorer les limites de la liberté d’expression n’a pas à être une quête sans issue ni une discussion de sourd, c’est un exercice essentiel à la vitalité de notre démocratie. La société est en perpétuelle évolution et, avec elle, évolue la perception de ce que nous pouvons ou devrions exprimer. Les convictions d’hier deviennent les tabous d’aujourd’hui et inversement. Face au flux ininterrompu d’échanges et à la confrontation de valeurs parfois divergentes, nous sommes forcés de nous interroger sur le poids de nos paroles, leur impact, mais aussi sur notre propre écoute – celle que nous offrons ou refusons aux autres.

Avons-nous moins de liberté d’expression ? Ou avons-nous simplement plus de conscience des répercussions de nos expressions sur autrui et sur la société ? Peut-être que la réponse ne réside pas dans les limites imposées ou les libertés accordées, mais dans notre capacité à forger un espace d’expression à la fois libre et respectueux, qui sait reconnaître la frontière entre l’opinion et l’offense. En acceptant que certaines paroles soient limitées non pas pour brider nos pensées mais pour protéger celles et ceux qui parmi nous sont les plus vulnérables, ouvrons le débat sur la manière dont notre engagement dans les conversations publiques peut être sans cesse amélioré.

Laissez un commentaire !

L’Art de la Propagande : la manipulation au coeur des débats

14 décembre 2023

Poutine a-t’il prouvé que les missions Apollo étaient fakes ?!

13 décembre 2023

L’esprit critique, c’est quoi ?

11 décembre 2023

Sound Of Freedom : un film à voir absolument ?

7 décembre 2023

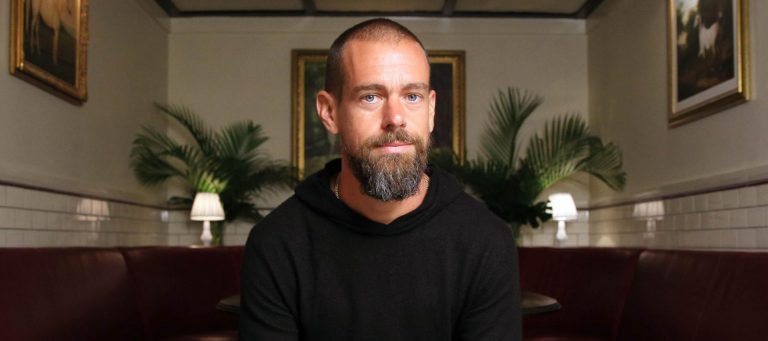

Realising whom are the Big Tech Billionaires

10 novembre 2023

Hello world!

15 juillet 2023